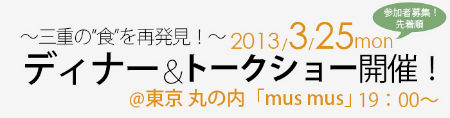

March 18, 2013

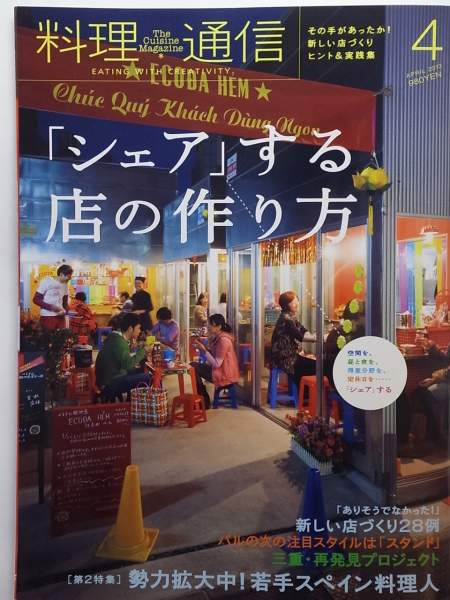

料理通信4月号は「シェア」する店の作り方特集&三重のおいしいもの再発見

全国でお茶の生産量第三位の三重県。

料理通信 http://r-tsushin.com/ さんで、鈴鹿山麓・水沢地域のかぶせ茶を取材させてもらいました(^^)

日本のお茶は出汁の味だと再認識!

茶葉に湯を注ぐだけで、爽やかな香り、渋み、甘み、そしてうま味までもがいっぺんに味わえる日本茶。……なのに、現在は茶を急須でいれて飲む習慣が著しく減少。急須がない家が多いという由々しき事態も。

絶対!お茶はいれたてに限ります。時間がたったお茶はマズイ。昔から”宵越しのお茶は飲んではいけない”と。なのに何ヶ月も前にいれた(であろう)ペットのお茶を飲む人が急増しているのは残念。

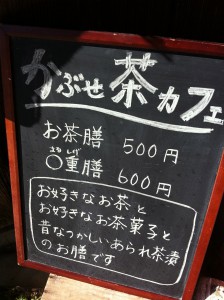

そんな今「かぶせ茶のおいしさをもっと知ってほしい!」と生産農家・マルシゲ清水製茶(↑上記写真はパパです)お嬢さんが奮起し、地元にかぶせ茶カフェをオープン!

店主の清水加奈さんとママ(姉妹みたいです ![]() )

)

加奈さん手書きのパッケージも良い感じ。山野草も販売。

パン屋さんとコラボした「かぶせ茶ラスク」や「いなかあられ」も

いなかあられはこのあたりではスタンダードなおやつ。いつも家に常備され、子どもたちがお腹をすかせて帰ってくると、このあられにお茶をかけて食べるというご当地おやつ。

急須は地元の萬古焼! お茶メニューは以下の通り

つづく

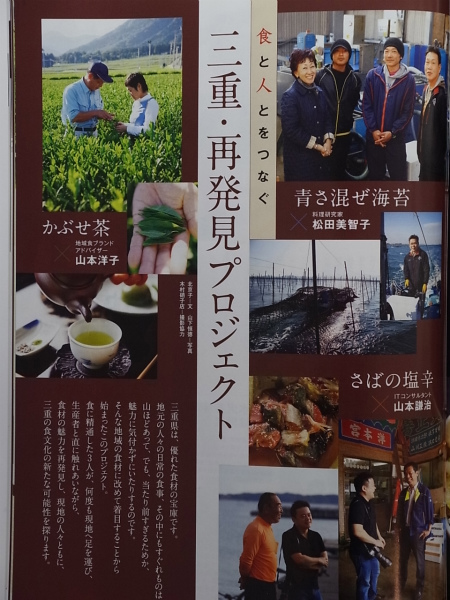

三重に行ったのはやまけんさんこと山本謙治さん、料理研究家の松田美智子先生。それぞれお目当ての食材を旅しました。

これを記念して3月25日イベントが開催されます。三重県食材を使った松田美智子先生のレシピでおもてなし。日本酒のセレクトを担当しました。今から楽しみ(^^ゞ

Topics: event, ご当地もの | 2013/3/18 10:25:34

March 16, 2013

春霞醸造元・栗林直章さん

NEXT5の良心といわれる春霞醸造元・栗林酒造店の栗林直章さん。蔵見学させていただきました。

奥羽山脈のふもと、扇状地の上にあるため地下水が豊富。なんと一般家庭でも水道ではなく、地下水を汲み上げているとか。名水百撰に指定された、水の町です。●栗林の仕込み水

豪雪の重みで扉が開きにくくなり、柱を立てたそうです。

蔵の隣といいますか、家の隣といいますか、扉一枚あけたら蔵という超職住接近!の栗林さんです。

行けども行けども蔵は続きます。その長さ、なんと直線で100m。栗林さんいわく「子供の頃、かくれんぼしても、なかなか見つけてもらませんでした」。●春霞の一本蔵

タンクの上も補強

麹室の前。やけに大きい「麹室」の文字

今季のつくりを終えた麹室にて。六郷の海老蔵(と、言われる)さんと。

蔵の扉。板裏面に「北上 北中 北下」の文字が。聞くと、夏はこの板が抜かれ通気性よいよう格子戸になるという。蔵内、あちこちに先人の知恵と工夫がいっぱいです。

明治時代に建てられた土蔵の仕込み蔵、通称「奥の蔵」です。立派な太い梁が何本も!

そして、この蔵から秋田県蔵付分離酵母のNo.1が発見されました。梁に供えられた「相撲勧進札(昭和8年)」から見つかったそうです。

さすがに勧進札は水拭きしませんものね

酵母の名は先代杜氏の名前をつけて「亀山酵母」と名づけられました。

視察に訪れたベラビスタのケニー・ワタルさんと西川誠さんと。

●blog 2012年「一二三四番」蔵付分離酵母の純米酒

●blog 2010年の訪問記 春霞醸造元・栗林酒造店へ

Topics: 日本酒 | 2013/3/16 7:10:19

March 12, 2013

村公一さんのボラで

先日、冷燻したボラを紹介した村公一さんの今度は生のボラです。徳島の情熱漁師いわく「私のボラは違う」

カラスミは知ってても、ボラ本体を食べることはありませんでした。ボラの悪口もよく聞きます。なので「私のボラは違う」に興味津々。

食べ方は「刺身もいい、塩焼きもいい、ヅケもいい、鍋もいい」とのことで、いろいろ試作。まずは、お刺身、カルパッチョ、しゃぶしゃぶ。

村さん自信作のボラは、まるで臭みがなく、白身なのに脂肪分たっぷりで、なんともボリューミィ。こんな魚は初めてかも。

オイリーなので、オリーブオイルならベリタリアのレモンオイルに粗挽き黒胡椒など。

おすすめの塩焼き。塩は赤峰勝人さんの「なずなの塩」。ボラから菜種油のようなオレンジ色の油がにじみ出て皮はパリパリ、中身しっとり。味にボリュームがありますが、あぶらがあるといってもブリとはまるで違います。

塩して冷蔵庫に入れたボラをさっと塩焼きして、葱と舞茸、海藻いっぱいの酒鍋に加えてみました。柚子胡椒がぴったり。いい酒のつまみに!(^^ゞ

●発見!端っこがおいしい

お刺身で残った尻尾や小さな部位は塩焼きに。右端の丸っこいのが村さんいわく「へそ」!

「へその味は砂肝そっくりだけん」と村さん。確かにその通りで驚き。ブラインドで出されたら???でしょう。「へそだけ欲しい人もおるけんね(笑)」なるへそ

お刺身の残りその2。焼いてから割り醤油でヅケに「焼き漬け」です。そのままで良し。たくさんあったので冷蔵庫へ

2日ほどおいて、さらに焼いて食べたら、これが絶品! 骨の回りが特に最高。おいしい純米燗酒カモーン!という味 (*´艸`*)

勿論、ヅケにもチャレンジ!たれは煮切った純米酒+醤油

酒醤油がほどよくしみこんだボラはちょっと艶かしい❤味! これを炙ったら香ばしさが増してgood★

こちらは酢じめ。脂肪分が多く味も濃厚な身は酢でしめても、しっかり味。酢はブレンドしましたが、田中家の無農薬オレンジ・スライスも一緒に漬けました。食べる時にあらたに果汁をしぼっていただくと甘い柑橘の香りがふわ〜っと広がって華やか❤

酢につけて1週間以上たったものをグリルに!味がしっかりしみこんでこちらは辛口のロゼワインにもぴったり(って全部、酒のつまみ)

久しぶりに一尾の魚をたくさんいただきました。”村公一さんボラ実験厨房”です。この他にも酒粕漬け仕込み中。

いい魚は最後までいい・・・を実感!

こと誤解の多いボラですが、誰がどこでどんな思いで獲るかだと…。漁師さんは海域でどんな味なのか、わかっているわけです。処理もまた丁寧な村さんの魚。

そんな顔が見える魚だと、愛おしく、どんな端っこも尊くて、捨てるとこなどありません。またその端っこがウマイのなんの。

一尾の魚の調理、やってみるとオモシロイ! ヅケや酢じめ、酒粕漬けなら長期間保存も可。冷蔵庫に「あれがある!」と思うだけで嬉しい。

魚は楽しい! お酒もおいしくなりますし(^^) 村さんありがとうございました\(^o^)/

撮影 RICOH GXR A16 24mm-85mm

本当に立派なボラちゃんでした。

撮影 RICOH GR DIGITAL

Topics: cooking | 2013/3/12 14:01:12

March 10, 2013

2年。磐城壽の鈴木大介さん

2年がたちます。

3月11日、午後2時から始まるFNN報道特別番組「東日本大震災から2年 希望の轍2013 東北を歩こう」で磐城壽(いわきことぶき)の蔵・鈴木大介さんがレポートされるそうです。番組から、この写真のリクエストがありました(撮影は2012年1月9日)

番組●14:00-15:52

*放映時間の後半、14時46分以降の「その後」的なエピソードで登場予定とか

新天地での酒づくり。

福島県双葉郡浪江町から山形へ。

震災直後のレポートは伝農浩子さんのこの記事を

磐城壽さんに行けたのは山中酒の店の山中基康さんと井上勝利さんのおかげ。南三陸から合流させてもらいました。

井上勝利さんのレポート「復活の軌跡」震災からの決断。詳細がよくわかります↓

日本一海に近かった酒蔵 鈴木酒造店が、被災から復活を遂げる軌跡を記録「復活の軌跡」

(文章抜粋)

山中酒の店では磐城壽が揃っています。

心にしみいる美酒。飲んで応援!

・

撮影/RICOH GXR A12

Topics: 日本酒 | 2013/3/10 9:51:07

March 9, 2013

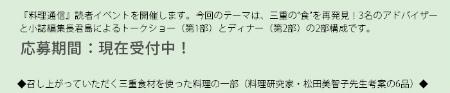

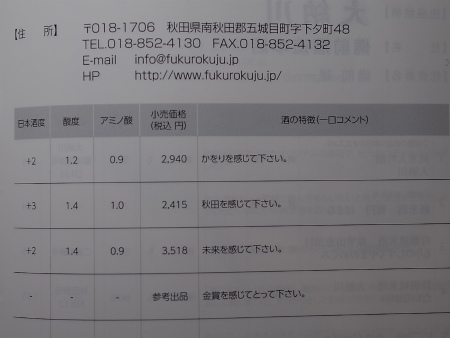

秋田の酒を楽しむ会 2013その三

「秋田の酒を楽しむ会」つづき。日の丸醸造まんさくの花の佐藤譲治さん、酔香の菅原雅信さん、杜氏の高橋良治さん。この日、斗瓶から注がれるのは首席秋田県知事賞受賞酒!

佐藤さんJrです。蔵入りしました〜。

●blog 201210押上の日本酒バー酒庵 酔香さんへ

天の戸の柿崎社長と圭さん。新体制であらたなスタートです。会の乾杯酒は天の戸の純米大吟醸でした。

●blog天の戸・森谷杜氏の酒粕料理

●blog育苗箱一枚から、17本の純米酒

天寿酒造の大井建史さん。受賞酒もいろいろあります。 燗酒コンテスト(お値打ち燗酒720ml・1000円以下)部門で金賞受賞したお酒も。普段晩酌の良品 ↓

●blog スローフードジャパン燗酒コンテスト2012

「ゆきの美人」蔵元杜氏の小林さんは翌朝の仕込みが早いとのことで、すでに会場を後に。

会場のお料理 ↑

この他に秋田から、お母さんたちが漬けたがっこ(漬物)各種ときりたんぽ鍋のおふるまいもありました。

品川駅前・あきた美彩館の尾形店長からひとこと。秋田の酒と食、工芸が楽しめるアンテナショップです◯美彩館彩りblog

プレゼント抽選会。司会は白瀑の山本友文さん、抽選するのは太平山の小玉真一郎さん。お手伝いは秋田うまいもの販売課の田村さん。

「うきうき山本」&「山廃仕込み 山本」酵母は秋田の蔵付分離酵母を使用。その名は「山本セクシー酵母(仮)」とか!? 毎回企画が楽しい山本さんです。来年はどんなお酒に会えるかな❤

友文さん、ムスムスの佐藤俊博さん、玉田泉さん

同じテーブルの松崎晴雄先生、飛良泉の斎藤雅人さん、横浜君嶋屋の君嶋哲生さん(銀座君嶋屋3月1日オープン!)、夢酒の森隆さん

山同敦子さん、堀越典子さん、藤田千恵子さんと日本酒の書き手マダムたちと小玉真一郎さん、小島稔先生、松崎先生、いつもお酒の会にカメラを持って現れるカメラオジサマ

町田の蔵家・ 浅沼清子さんと千恵子さん。酒舗まさるやの園部松男さんと稲上さん。

勘六商店の佐藤玲さんと長島みよこさん。うまいもの販売課の小田長さん

大役おつかれさまでした!の秋田県酒造協同組合の事務局・東海林剛一さん。(右)兄妹みたいなペアルック山本友文さんと加藤はなゑさん。

NEXT5+刈穂製造元・秋田清酒の伊藤洋平さんたちと記念撮影してお開き(とっさの時の手の位置って面白い)

日本酒の古酒専門バー・酒茶論の上野塾長。今宵は満席でした!

松崎ご夫妻と千恵子さん。松崎先生シコ踏んでの見送りありがとうです。山手線から大笑い。

また来年、秋田のお酒も秋田の酒ファンの皆さんと会えるを楽しみにしています(^^ゞ

Topics: event, 日本酒 | 2013/3/9 14:44:38

March 8, 2013

秋田の酒を楽しむ会 2013その二

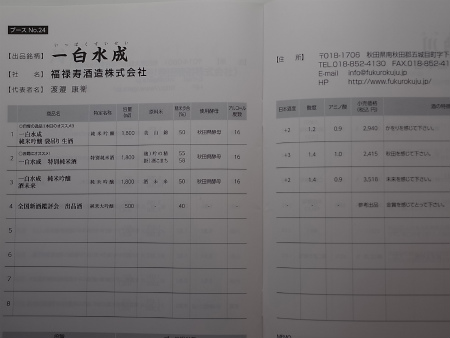

それぞれのお蔵で自慢のお酒が並びました。福禄寿酒造・渡邉康衛さんのチョイスは当然、一白水成! (真ん中は臨時お手伝い中の一白水成❤LOVE2の長島みよこさん。年間一白を、一斗は飲んでいると思われます)

一白水成とは「白」い米と「水」から「成」る「一」番旨い酒の意という。今回はこの4種類!

お酒の特徴を見たら・・・コメント短かっ! ![]()

柳 紀久夫さんが2010年にこのような記事を↓

●「一白水成 “美酒王国”秋田の旧体質を打ち破った期待の新星」

酒屋唄を披露する福禄寿酒造・工場長の伊藤美佐男さん。自慢の喉です♪ 何回聴いても、じーんときます!

伊藤美佐男さんとワタクシは身長が同じくらい。ムッシュの森隆さんと。

なまはげさんとスギッチーも来場。3ショットも人気です。

誰と写真が撮りたいか!人それぞれであります〜 ![]()

つづく

Topics: event, 日本酒 | 2013/3/8 10:14:27

March 7, 2013

秋田の酒を楽しむ会 2013その一

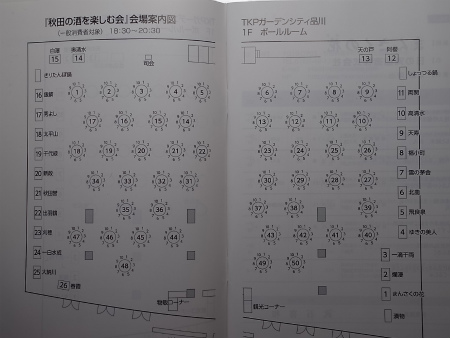

2013年3月6日 「美酒王国・秋田 秋田の酒を楽しむ会」開催

今年の会場は品川グース・TKPガーデンシティ品川です。

秋田の会は毎年、二部構成。「今年一部には700人が参加です」と秋田県酒造協同組合の東海林さん ![]()

こちらが二部の会レイアウト。定員500人!満席★

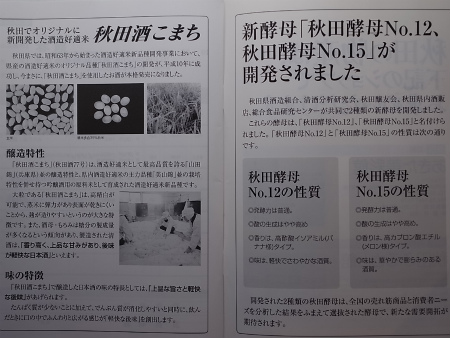

秋田県オリジナルの酒米「秋田酒こまち」。そして秋田酵母No.12,No.15の開発。これにより酒質が格段に向上したと言われています。

新技術が凄い勢いですが、その中で協会最古の現役!酵母発祥蔵も秋田

No.6

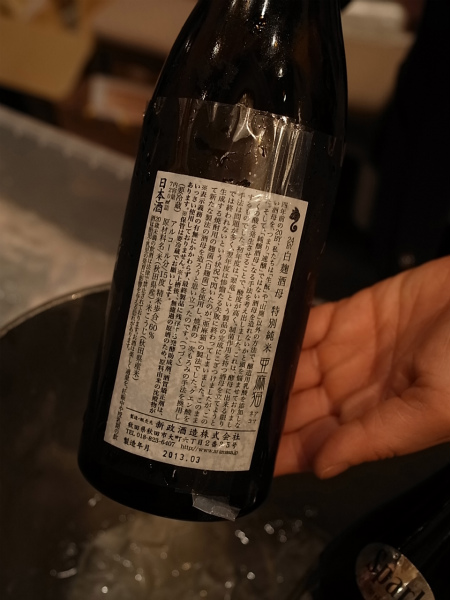

6号酵母の発祥蔵・新政さんです

今季より蔵の醸造方針を「秋田県産米ならびに水を原料とし、これを麹菌、乳酸菌、そして当蔵発祥の六号酵母を用いて発酵させ、酒とする。」とし「全商品、純米造り」で「表示義務の有無に関わらず、製品に残存する酒質矯正剤や発酵助成剤(醸造用酢酸、無機塩類、酵素類など)は使用いたしません」ときたもんだ。アルコール度数は飲みやすい15度。いや、じつに面白い。何が飛び出すかわからない、しかし、すべて方向が定まった軸ある設計。佐藤祐輔さんから目が離せません。今度、秋田に行ったら紙パック入りの米だけの普通酒も飲んでみようっと。

今年の頒布会のタイトルは「微生物の世界」

変りダネの亜麻猫に茜孔雀。どちらもスパーク

裏ラベルには想いがギッシリ。佐藤祐輔さんからのレター

そして爽やか笑顔の

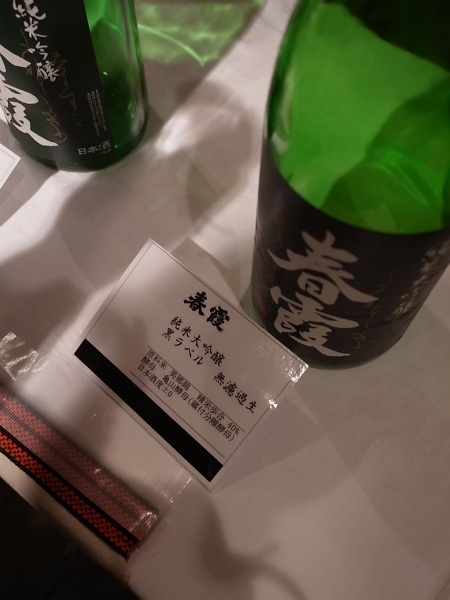

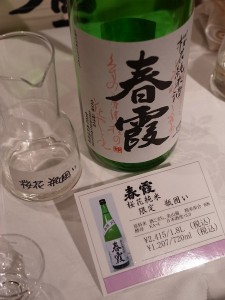

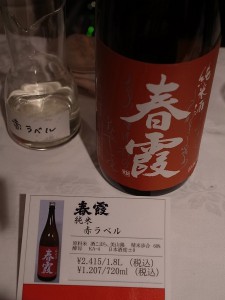

春霞・栗林直章さんです!

こちらは「亀山酵母」蔵付分離酵母の第一弾となった蔵内で発見された酵母です。前杜氏の名前を酵母につけました。

栗林さんお蔵が素敵なんです↓

●blog 2010 春霞醸造元・栗林酒造店へ

春霞のスタンダードは9号酵母です。

佐藤祐輔さんと栗林直章さんのこんな会もありました↓

●blog 2012 新政×春霞

つづく

Topics: event, 日本酒 | 2013/3/7 8:40:12

March 6, 2013

ベジ弁

出張、外食が続くと無性に野菜が食べたくなります。

そんな朝のお弁当。気がついたらALLベジ!

梶田商店の梶田泰嗣さん(この写真!大マジメ顔)から届いた試作中の塩麹製品を活用。スムース状の塩麹はなめらかで使いやすい。さっと塩茹でした青菜や、パスタにもきれいにからまるのが嬉しい。

日本人のDNAに確実に入っている麹の味。身体が落ちつくうまさあり。麹、味噌、醤油素晴らしいです。知恵の塊。

梶田さんの塩麹のパートナーはオリーブランドのオリーブオイル。上質な調味料があれば調理はシンプルで美味とつくづく思います。

そして、外食の調味料、もうちょっとなんとかならないかと。

特に地方の醤油の添加物の多さには驚くばかり。しかも酸化してること多し。この醤油差しにいったいいつ入れたの?と悲しくなります。 せっかくの白身の刺身も豆腐の味もマズイ醤油で台無しになるからです。惜しい。

地味弁の中身

・白菜と豆苗、海苔の塩麹パスタ+粗挽き黒こしょう

・菜の花のさっと塩茹でオリーブオイルあえ

・小松菜のおひたし、煎り白胡麻

・焼き豆腐の甘辛い照り焼き(井上醤油、玉泉洞本味醂)に挽きたて七味

・白菜の自家製玄米塩麹のしんなりあえ

・橙(パスタや青菜に絞ったり、食べたり)

Topics: cooking | 2013/3/6 9:06:13

March 4, 2013

第21回 豊好園お茶飲み会3

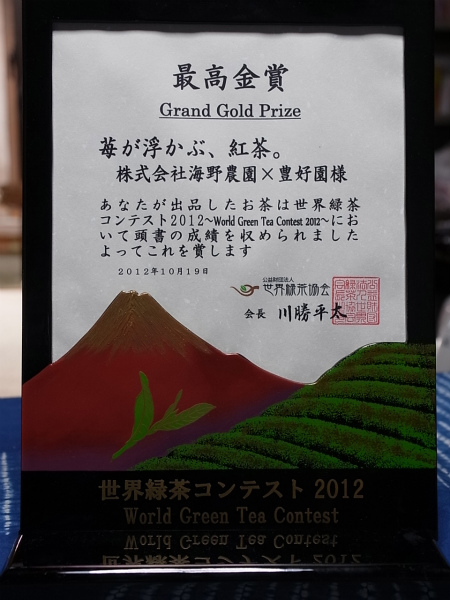

「海野農園が育てた静岡県品種の苺「あきひめ」と豊好園が育てた「山の息吹」を使った静岡の和紅茶です。 1番のポイントは砂糖と香料を使わない事。100%自然素材!」

原材料は苺と紅茶のみ! フレーバーティーにありがちな砂糖と香料は不使用。紅茶に苺粉末たっぷりで、ドライ苺も1枚ついてます。紅茶に浮かべるとくるくる回ってかわいい

世界緑茶コンテスト2012で最高金賞受賞しました〜\(^o^)/

「今シーズンは売り切れ間近です。無くなったら8月までお待ちを」と次郎くん

その次郎くん。そして文章がお上手なおばあちゃま。新刊は「りんどうの手紙」

片平さんご夫妻

おじいちゃんは盆栽が好き

雨に濡れて美しい片平家の庭の植木たち

こちらの部屋では、長期熟成茶をいれていました。

この会を楽しみにしている皆さんはお茶のエキスパートばかり。いれ方もお上手。

流れるような注ぎ方に見とれてしまいました。熟成茶も独特のコクがあり美味。もとがおいしいからですね。

水玉模様の木は、この日のためのもてなし椎茸であります。

こちらが自然仕立ての茶樹。ここから出品茶が生まれます。

品種名は「やぶきた」

この畑のことを、片平豊さんが年始通信に書いておられました。

こちらは山の畑です。

品種名は「山の息吹」

斜面30度、そして相当高い! 片平さんはスイスイ。ワタクシはヒーヒー。

片平さんは20種類以上の品種を植えています。東西南北、高低差で向く品種が違うそうです。

外界は、はるか遠く

(左)畑の前まで車できましたが、こんなに小さく。(右)畑を途中まで降りて、ようやく車が見えてきました。品種名は「おおいわせ」

そして車で畑から少し降りたところから見た風景

自然と技術で育まれる静岡県の山のお茶です。

Topics: ご当地もの | 2013/3/4 15:39:33

February 27, 2013

第21回 豊好園お茶飲み会2

出品茶を味わう機会は一般人にはなかなかありません。豊好園の出品茶はやぶきたの自然仕立て。農薬不使用、手摘みです。このお茶は息子・次郎さんの作。

片平さん親子は20種類以上の品種を山の斜面、里、家の前など16箇所で栽培しています。

片平家の3部屋で同時開催。レクチャーは静岡県農林技術研究所の先生たちが自ら毎年かってでてくれるそうです。皆さん素敵な方たちで、どんな質問をしても即答! 2012年我々の部屋担当は静岡県茶業農産課の岡あつし専門監です。

まずは温度をきっちりと測ります。

50℃

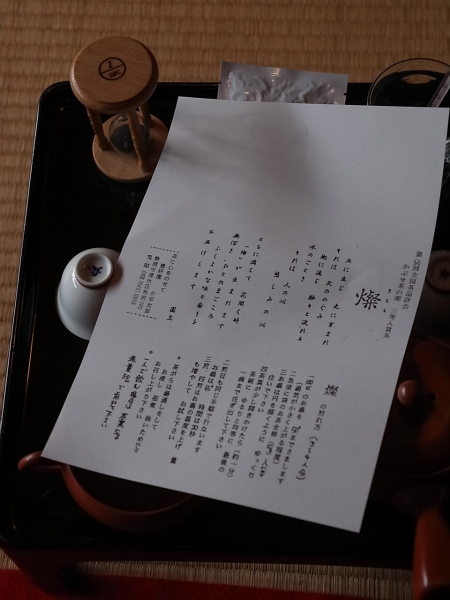

●燦(きらら)の煎れ方(4人分)

1 100ccのお湯を50℃まで冷まします(湯気が小さく上がる程度)。

2 急須にお茶10gを入れます。

3 お湯は円を描くように、ゆっくりと注ぎます。

4 茶葉が少し開きかけたら(約1分)、茶碗にゆるりと均等に、最後の一滴まで注ぎ出します。

1人で飲む場合は茶葉5g、湯量50ccで。

●blog 2009 燦の煎れ方

このお茶は、やっぱり格別の味わいです。

色は淡いゴールド

豊好園・栗の渋皮煮。片平さんのおばあちゃん手作り

二煎目。温度を少しあげ、時間も早めに器に注ぎます。目安は65℃で20秒。

最後の一滴まで注ぐこと

三煎目、四煎目は湯の温度を上げ、量も増やし、すぐに注ぎます。

絹針のように細く尖った茶葉でしたが、飲み終わる頃には、ふっくら1枚の葉にもどっていました。そのまま食べてもまだおいしい。特別なお茶です。

丁寧にいれたお茶はおいしい!産地のお茶をその水でいただくのも醍醐味。片平さんの味はコレだ!と思うのです。

純米大吟醸を味わうときのように口中に味を広げ、飲んだあとの余韻をじっくり。いや〜背筋が伸びます。緊張感も走ります。

勉強させていただきました。こうして、最高の日本茶を味わうと、他の日本茶は違う呼び名にしたほうがいいんじゃないかと、日本酒と同様に思ったりもします。

日本酒と日本茶は、共通点があります。どちらも一般商品は価格低迷、日本人が飲まなくなった飲物化…。

どっこい日本茶は「葉」が売れず 「液体」が主流に。とある調査で急須がない家があると発表もありました。

ペットのお茶が苦手で自分では決して買いません。お茶くらい淹れたてを飲みたい。いつ淹れたかわからないお茶なんて気持悪いです。はい。

片平次郎さんの出品茶、お見事! ごちそうさまでしたヽ(^。^)ノ

つづく

Topics: ご当地もの | 2013/2/27 15:39:52